Par Mathieu Bellahsen

Le conflit actuel qui fait rage dans le domaine de l’autisme nous oblige à expliciter ce que peuvent apporter, au quotidien, la psychanalyse et la psychothérapie institutionnelle dans le champ de la psychiatrie. Explicitation d’autant plus nécessaire que les recommandations de la Haute Autorité de Santé sur la prise en charge des personnes atteintes d’autisme entend mettre au ban ces deux méthodes (1). Comment transmettre au grand public ce qu’elles apportent dans le concret des pratiques ? Tâche bien ardue pour ne pas rentrer dans le débat d’experts tout en ne sombrant pas dans un simplisme réducteur.

Dans son fauteuil écoutant un patient allongé sur le divan, le cliché du psychanalyste est tenace. Il n’a cependant rien à voir avec ce que peut apporter la psychanalyse dans les secteurs psychiatriques et autres lieux d’accueil de la souffrance psychique. Dans ces lieux, elle est un des outils permettant de penser ce qui arrive à une personne et à ses proches, d’inscrire leurs souffrances dans une histoire et de construire un sens à même de transformer leur rapport à eux-mêmes et au monde. La psychanalyse n’est pas l’apanage des seuls psychanalystes et ne peut se résumer à élucider “ le complexe d’Œdipe ”, à pratiquer des interprétations sauvages et violentes voire à trouver le ou les soi-disant responsables des troubles.

Que l’on soit infirmier, aide-soignant, éducateur, ASH, psychologue, secrétaire, psychiatre, la psychanalyse est à disposition de l’ensemble des soignants pour penser ce qui se joue pour un patient dans sa relation à eux et aux autres en général. Tant du côté des soignants que du côté des patients, la psychanalyse est un outil consistant de compréhension et de traitement dont dispose la psychiatrie pour élaborer ce qui se passe dans les liens interpersonnels et inconscients. Pour autant, en institution, cet outil n’est pas exclusif et s’intègre nécessairement à d’autres (psychotropes, activités thérapeutiques et éducatives, groupes de parole, réinsertion sociale etc.) dans une perspective psychothérapique.

A contrario, si les psychotropes soulagent les souffrances, ils ne guérissent pas les « troubles » et ne permettent pas de subjectiver l’expérience de la maladie. Cette idée, de nombreuses personnes ont pu la connaître lors de la traversée d’un épisode dépressif : un traitement apaise mais ne peut pas se substituer à un travail psychothérapeutique. Alors que de plus en plus de patients se plaignent de l’approche exclusivement pharmacologique des troubles psychiques et sont en demande d’être « écoutés » par les psychiatres et les équipes qui les prennent en charge, comment comprendre qu’une méthode qui cherche à mettre en circulation la parole se voit ainsi rejetée ?

Rappelons que bien loin des clichés en vogue actuellement, aucune découverte majeure n’a affecté le champ thérapeutique en psychiatrie depuis plusieurs dizaines d’années (2). Bien que nettement plus chers, les nouveaux psychotropes ne sont pas plus efficaces que ceux découverts dans les années 1950 et présentent pour la plupart des effets secondaires tout aussi importants que les premiers (surpoids, obésité, diabète etc.).

Idem pour l’imagerie médicale et les neurosciences qui seraient une « révolution », tant et si bien que, dans le rapport 2009 de l’OPEPS sur « la prise en charge psychiatrique en France », il est déclaré qu’aux vues des progrès des neurosciences, la partition entre neurologie et psychiatrie n’est plus de mise à l’heure actuelle (3) or, si l’imagerie médicale a permis d’affiner les diagnostics différentiels, c'est-à-dire de préciser les affections qui ne sont pas psychiatriques, aucun progrès n’a été fait dans le domaine de l’accompagnement au long cours et des soins si ce n’est grâce aux développements des méthodes actives comme celles de psychothérapies institutionnelles.

Si le grand public est à peu près au fait de la psychanalyse, qu’est-ce donc que la psychothérapie institutionnelle ? Inventée lors de la Guerre d’Espagne puis développée en France lors de la Seconde guerre mondiale, son postulat est simple, travailler l’organisation de l’hôpital afin de mettre un terme à des pratiques nuisibles aux soins : les hiérarchies hospitalières rigides avec leurs logiques gestionnaires et administratives, les dépendances générées par les milieux clos voire homogènes (unités par « troubles » qui produisent encore plus du trouble en question), les régressions qu’elles induisent ainsi que les préjugés des soignants et des patients, notamment sur l’incurabilité des maladies psychiques graves comme la schizophrénie. En somme, pour traiter les patients il s’agit également de traiter les pathologies créées par le lieu de soin lui-même.

Si la psychothérapie institutionnelle entend prendre en charge activement les phénomènes concentrationnaires en traitant l’ambiance, elle met aussi en question l’arbitraire des systèmes asilaires en responsabilisant patients et soignants, là où tout concourt à infantiliser les premiers et à figer hiérarchiquement les seconds. Lutter contre les cloisonnements de toutes sortes qui empêchent les soins, qui fabriquent de la ségrégation, tel est l’enjeu quotidien pour permettre au patient de tisser des relations humaines, d’être actif dans ses soins, de faire preuve d’invention et de créativité.

Que ce soit à l’hôpital et/ou en ambulatoire, la psychothérapie institutionnelle est une méthode de choix pour soigner et guérir les patients présentant des pathologies complexes qui ne peuvent se limiter à des approches exclusivement individuelles. Un collectif de soignants rigoureux et engagés est alors nécessaire pour rassembler tout ce qui se joue dans les relations intersubjectives.

La psychiatrie, en traitant ces phénomènes institutionnels et intersubjectifs, a pu dans de nombreux endroits, se passer de camisoles, de recours inflationniste aux chambres d’isolement, des tendances punitives, sécuritaires, de tris par pathologies qui avaient cours dans les asiles d’antan.

Aujourd’hui, dans les services de psychiatrie, il est de plus en plus fréquent d’attacher des patients sur leur lit en chambre d’isolement, il est de plus en plus fréquent d’augmenter ad nauseam les doses de psychotropes, il est de plus en plus fréquents de laisser les patients errer dans les unités d’hospitalisation sans que de réels soins leur soient prodigués. Comment comprendre le retour de ces pratiques qui, elles, mériteraient le qualificatif de « barbare » ?

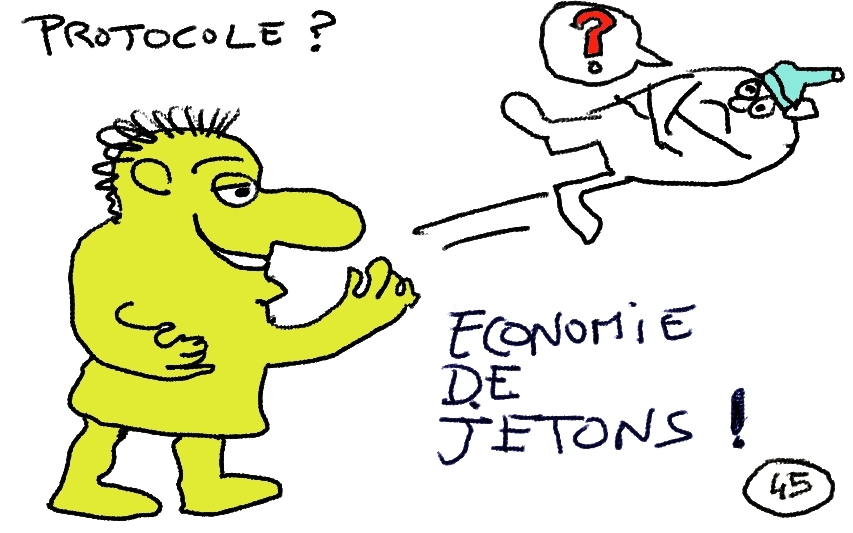

En se pliant aux protocoles de la HAS (Haute autorité de la santé), ces pratiques violentes « certifiées conformes » sont plus difficiles à remettre en cause, d’autant plus qu’elles se légitiment du manque de personnel, du manque de formation et d’une conception déficitaire de la maladie mentale.

Et pourtant, à l’heure actuelle, il est encore possible de travailler les milieux de soin pour créer des espaces de confiance avec les équipes, les patients et leur famille, de donner du sens aux crises existentielles majeures que traversent les personnes en souffrance, de ne pas abandonner la perspective d’une guérison, c'est-à-dire que la personne puisse retrouver goût à la vie, au partage avec d’autres. La psychothérapie institutionnelle, en pensant ce que les patients jouent dans le dispositif de soin, est un outil d’une efficacité que l’on peut apprécier au quotidien, dans les équipes qui se donnent le temps de penser leur pratique (faire des réunions, partager les ressentis différents qu’un même patient provoque dans l’équipe etc.).

François Tosquelles, psychiatre catalan, l’un des fondateurs du mouvement de psychothérapie institutionnelle en France, rappelait que cette méthode marche sur deux jambes : la jambe psychanalytique et la jambe politique. La psychiatrie en étant poreuse au contexte socio-politique, doit le remettre en permanence en question pour ne pas sombrer dans l’arbitraire, la ségrégation et l’exclusion des plus malades d’entre-nous. La psychanalyse lui apporte un outil distinctif majeur pour replacer la singularité des personnes au centre des soins, bien loin de l’indifférenciation des patients, de la standardisation des prises en charge et de l’interchangeabilité des soignants.

Que l’on ne se méprenne pas, la psychothérapie institutionnelle, dans sa lutte permanente avec les totalitarismes, en a vu d’autres ! Née au creux des catastrophes du siècle passé, son éventuelle interdiction n’empêchera pas les équipes d’y avoir recours, puisque sans elle, l’accueil de la folie et la pratique quotidienne de la psychiatrie pourraient y perdre leur supplément d’âme.

Mathieu Bellahsen, psychiatre responsable d’un secteur de l’Essonne,

membre du collectif UTOPSY

et du collectif des 39 contre la nuit sécuritaire

[1] Libération, 13 février 2012, p14-15

[2] GONON François, « la psychiatrie, une bulle spéculative ? », Revue Esprit, novembre 2011, p54-74

[3] OPEPS (Office Parlementaire d’Evaluation des Politiques de Santé). «Rapport sur la prise en charge psychiatrique en France.» 2009 : « Le mouvement de mai 68, porteur notamment de ces critiques, a tenté d’émanciper la psychiatrie des pratiques chirurgicales inadaptées et d’une vision jugée trop étroite de la maladie. Il a abouti, par l’arrêté du 30 décembre 1968, à la séparation de la psychiatrie et de la neurologie auparavant réunies au sein de la neuropsychiatrie. Cette division en deux spécialités se révèle aujourd’hui regrettable en raison de la révolution qu’ont connue les neurosciences et l’imagerie médicale et des connaissances acquises depuis lors dans ces disciplines