Beau symbole que la rupture de ces chaînes, chaînes qui nous parlent aussi à la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), service public d’Etat qui depuis 1945 s’occupe des enfants et des adolescents faisant l’objet d’une ordonnance judiciaire, le plus souvent de juges des enfants. Car si certains l’ont oublié, nousavons toujours depuis 2008 un projet de loi sur le Code Pénal de Justice des Mineurs, suspendu mais non abrogé, où des « experts » avaient prévu, entre autre, de mettre des enfants de 10 ans en prison. Après il fut question de ceux de 12 ans, aujourd’hui c’est déjà dès 13 ans.

C’est aussi en 2008, avec la loi sur la rétention de sureté, qu’a été créée « la perpétuité sur ordonnance ». Le ton était donné : pour la première fois dans notre droit des individus pourront être enfermés non pour des actes sanctionnés, mais pour anticiper ceux qu’ils n’ont pas commis, les menaçant d’un enfermement à vie, instrumentalisant la médecine dans une logique de surveillance et de séquestration. (cf.la pétition Non à la perpétuité sur ordonnance).

Il est vrai que lorsque la justice des mineurs se déshumanise, celle des majeurs en est toujours gravement affectée.

Or la justice des mineurs a été en partie démantelée depuis ces derniers mois. La PJJ est souvent en première ligne dans les médias, et se voit supprimer ses réponses diversifiées et pluridisciplinaires, patiemment construites avec d’autres au fil des années. Oublié alors que si l’adolescence nécessite du temps, elle est la promesse de demain.

Nous avons donc de nombreux points communs avec les services de psychiatrie, et de pédopsychiatrie. Déjà en 2007 nos services publics qui accueillent les plus fragiles, souvent les plus démunis, ont failli partager la même loi dite de « prévention de la délinquance ». Cette loi, tentaculaire, contenait une série de dispositions qui instaurait tout à la fois un contrôle et des mesures liberticides dans le secteur éducatif, scolaire, sanitaire et social, avec pour objectif d’écarter tout trouble à l’ordre public.

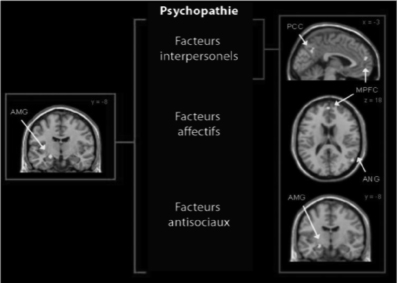

Si à l’époque la psychiatrie a « échappé » provisoirement, nous le savons aujourd’hui, à ces projets les plus répressifs, pour la PJJ cette loi a institué des dispositions où les enfants et adolescents ont commencé à être traités pénalement comme des adultes, attaquant ainsi gravement la spécificité de la justice des mineurs. Elle avançait déjà une idée récurrente, sur le dépistage précoce et prédictif des jeunes turbulents, confondant facteurs de risques et relation de causalité. Elle a contribué à faire perdre à nos institutions leur compétence dans le champ de la protection, acquise depuis 58, et à réduire leur intervention au domaine pénal, de plus en plus répressif, de plus en plus tourné vers l’enfermement et la contrainte.

Sous obligations dorénavant permanentes, y compris de soin, les adolescents et leur famille se doivent de devenir entièrement décryptables.

Ils devront même accepter par contraintes superposées de vivre paisiblement dans ce monde non dénué de violences sociales.

Or, il est démontré que lorsque les réponses de prévention, de protection, de soin s’amenuisent, comme vient de le dire Bénédicte, le champ pénal augmente quasi mécaniquement.

Ce que nous partageons donc c’est cette stigmatisation de ceux que nous accueillons, jeunes ou adultes, considérés comme des individus dangereux, porteurs de risque, qui se doivent d’incarner la peur pour justifier les discours et une politique résolument sécuritaires. C’est aussi cette recherche systématique de boucs émissaires chez les plus vulnérables, dans le même moment où l’on démantèle nos services publics, où l’on diminue les moyens humains avec les suppressions de postes, ceci au profit d’une gestion strictement comptable.

Dès lors la relation n’a plus le temps de se déployer, l’adhésion non plus, il faut faire vite et parer au plus pressé. Préserver des espaces de liberté et de parole où une écoute, une rencontre, un désir puisse émerger est déjà une notion très attaquée, et avec elle le lien aussi.

On dépiste, on diagnostique, on classifie, on légifère au premier fait divers, on réglemente, on méprise nos dispositifs d’éducation ou de soins, originaux et qui avaient fait leur preuve depuis des décennies, au profit de la seule contrainte. Ainsi, enfants, adolescents, patients, comme intervenants dans leur engagement professionnel, se retrouvent tous contraints, attaqués, voire menacés, ceci au vu de la récente actualité judicaire.

Alors plus que jamais nous continuons à militer pour cet équilibre fragileentre la nécessité d’éducation, de soins et le respect des libertés individuelles (D. Zagury), qui est au cœur même de nos métiers et dont on cherche à dénaturer le sens.

A nous de résister et de les contraindre à notre tour d’abandonner ces loisstigmatisantes, excluantes et dangereuses.

Car quand la justice des mineurs, donc des majeurs, ou la psychiatrie, ou les prisons se déshumanisent et deviennent des lieux de relégation, nous assistons à une déshumanisation de l’ensemble de notre société. On aura alors consommé beaucoup d’énergie à oublier que la richesse de l’humain c’est précisément d’apprendre à penser et à créer, et non pas à plier pour des projets à courte vue aux effets nuisibles.

Lysia Edelstein, psychologue clinicienne à la PJJ

SNPES/PJJ/FSU